Que faire pendant 19 ans ?

Vingtième petit mystère :

« création d’un glossaire chinois français du taoïsme*(1) »

Un de mes amis a consacré 32 500 heures, soit 1 354 jours soit 45 mois soit 3 ans et 9 mois à ce projet. Alors même si vous n’y comprenez absolument rien, même si vous n’aviez jamais pensé qu’un tel document puisse exister et plus encore qu’il puisse servir à quelque chose, je vous suggère de lire ces quelques lignes.

Petite digression (le texte en gris) que les plus prudes ne sont pas obligés de lire. Pour les autres, vous allez découvrir les raisons qui ont conduit notre cher camarade Jean-Jacques Lafitte à faire du chinois et à s’embarquer dans une telle aventure. Vous allez être surpris.

En septembre 1972, je me suis inscrit à un cours d’esquimau proposé par l’université du Québec à Montréal. Comme j’étais l’unique inscrit et que nous étions trois étudiants au premier cours, le directeur du département des langues anciennes et modernes est venu nous annoncer que le cours était annulé, mais que, puisque nous semblions apprécier les langues rares, nous pouvions transférer notre inscription en cours de chinois. Il nous a offert d’assister trois semaines au cours de chinois et de décider alors soit de nous faire rembourser les droits de scolarité versés, soit de transférer l’inscription en chinois. Il m’a conduit, ainsi que la Québécoise (étudiante à l’École des beaux-arts de Montréal : la talentueuse sculpteuse Andrée Pagé) qui avait accepté, au cours de chinois, dans une salle voisine. La professeur de chinois, Jenny Chang, m’a paru si belle que j’ai aussitôt décidé d’étudier le chinois, rien que pour le plaisir de la voir.

Un règlement de l’UQÀM (université du Québec à Montréal), l’annulation d’un cours auquel trop peu d’étudiants sont inscrits, est donc l’une des causes de mon intérêt pour la sinologie.

En 1978, j’étudiais le japonais l’été à l’université de Colombie-Britannique à Vancouver. J’y ai revu Margaret Leung, une Chinoise qui avait été ma condisciple à Toronto. Elle a voulu que nous allassions sur la plage de nudistes. Là, nous avons parlé du Laozi. Je dis que le texte ne contenait probablement pas plus de quatre cents caractères différents. Elle pensait qu’il en utilisait au moins mille(1). Rentré à Montréal, j’ai pris une édition du Laozi, ai fait des fiches, chacune avec un caractère et indiquant le nombre d’apparition. Cette envie de voir une Chinoise nue est l’une des causes de ma lancée dans la compilation du glossaire, est même la première activité qui fut directement utile pour cette compilation.

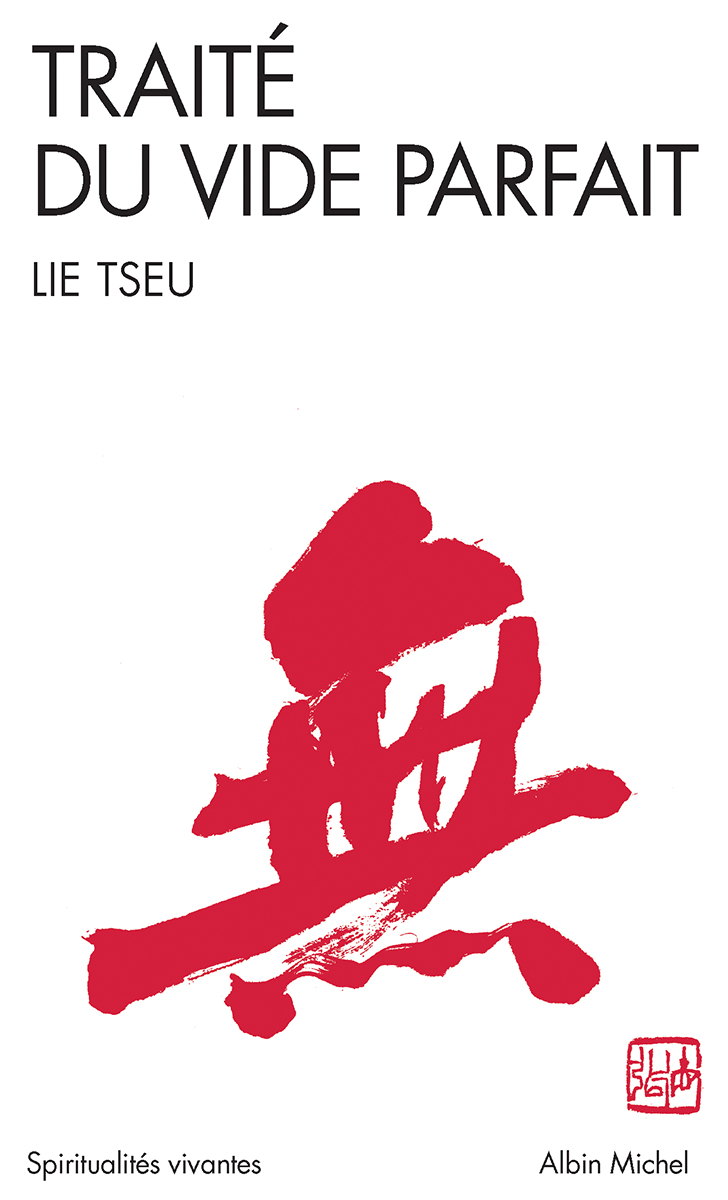

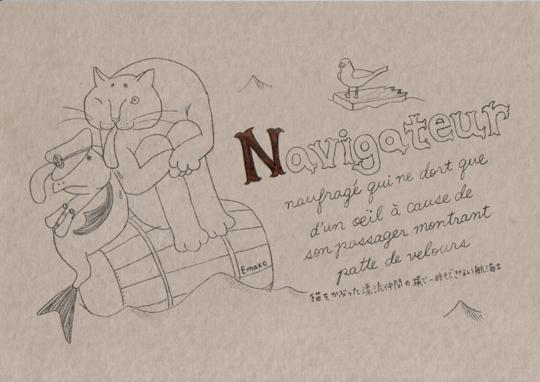

Je me suis prostitué aux services de propagande du parti communiste chinois de mai 1980 à juillet 1989. J’ai alors passé une bonne partie de mes loisirs à traduire en français le Zhuangzi et le Liezi. Les éditions Albin Michel ont publié ces traductions sous les titres Le rêve du papillon et Traité du vide parfait.

J’ai entrepris la compilation de ce glossaire chinois français du taoïsme*(2) le 13 juin 1995.

Il est fréquent que je me lève vers trois heures du matin et travaille au dico jusqu’à sept heures et demie, soit quatre heures trente d’un travail qui assure que la journée ne sera pas gâchée, quelles que soient les avanies que mes élèves, chefs et collègues décident de me faire subir. Les jours où je ne vais pas au bahut, comme les jours où je ne vais au bahut qu’une demi-journée, je passe, en plus des heures matinales, trois à quatre heures à compiler dans la demi-journée libre.

J’ai passé 32 500 heures pour composer mon glossaire, en 19 ans, soit une moyenne de 1 710 heures par an. Mon métier me laissait bien des loisirs : je n’ai jamais travaillé plus de 900 heures par an lorsque j’enseignais l’anglais à des enfants qui ne voulaient pas l’apprendre.

Description du dictionnaire.

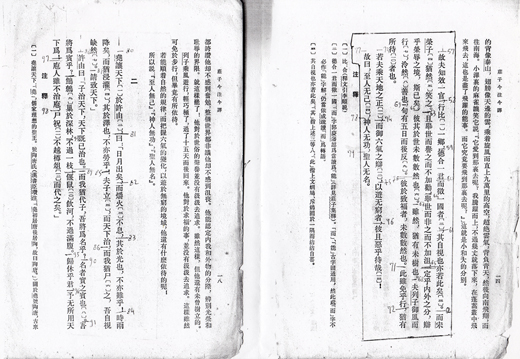

Le glossaire est compilé à partir de trois ouvrages : le Zhuangzi (ou Tchouang Tseu)*(3) , le Liezi (ou Lie Tseu) et le Laozi (ou Lao Tseu), considérés comme les textes fondamentaux du taoïsme.

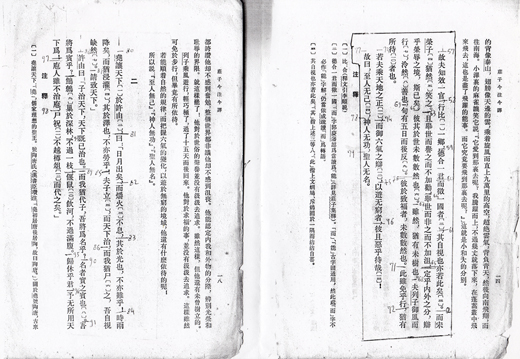

Photocopie des pages 14 et 18 du Zhuangzi dans l’édition de Chen Guying (imprimée en RPC dans les années 1980).

Chaque caractère qui apparaît dans ces ouvrages a droit à une entrée dans le dictionnaire.

Le caractère est écrit en taille 20 dans la marge de droite de la page. Les entrées sont classées par radicaux et nombre de traits restants. L’entrée est suivie de la prononciation du caractère en mandarin, donc dans la langue contemporaine de Pékin, bien que de nombreux caractères se prononçaient autrement quelques siècles avant notre ère. Suit alors une parenthèse de trois nombres. Le premier est le nombre d’apparitions du caractère au Zhuangzi, le deuxième le nombre d’apparitions au Liezi, le troisième le nombre d’apparitions au Laozi. Suit un code qui indique le numéro du caractère dans la table de concordance de Harvard Yenching*(4). Puis viennent la traduction en français de ce caractère, la traduction de mots à plusieurs caractères lorsque cela arrive. Viennent ensuite des citations de phrases en chinois, suivies de leur traduction en français. Les phrases suivies d’un indicateur du genre (n/m) apparaissent au chapitre n du Zhuangzi, ligne m du Harvard Yenching ; les phrases suivies de (p) apparaissent page p de l’édition du Liezi que j’ai utilisée ; les phrases suivies de (K) apparaissent au chapitre K du Laozi traditionnel (avec éventuellement une indication que c’est l’édition de Mawangdui ou de Guodian qui est citée).

Mon glossaire contient actuellement 1 054 pages.

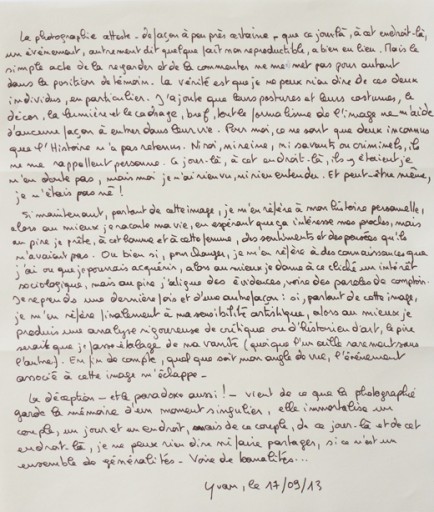

Voici la page 109*(5) :

勃 : bo-2 <6,0,0> V.33320. Soudainement, résister, se disputer, abonder, embrouiller. Maîtriser. 勃然 : Perdre contenance. S’exciter ; se soulever. Soudain ; subitement ; brusquement. 勃谿 : Querelle, se quereller. Se chamailler ; se disputer. 勃然動, se déplacer soudainement (12/15). 謂己道人則勃然作色, dites à une personne qu’elle flatte une autre : elle perd contenance, devient rouge de colère (12/86). 注然勃然莫不出焉, vaste, abondant, il n’est aucun être qui n’en sorte (22/40). 徹志之勃, maîtrisez la volonté (23/67). 貴富顯嚴名利六者勃志也, les honneurs, les richesses, la célébrité, le pouvoir, le renom, le profit embrouillent, chacun des six, la volonté (23/68). 室无空虛則婦姑勃谿{〇{谿, en permutant 奚 et 谷}}, si la maison n’est pas vaste, l’épouse et la belle-mère se querellent (26/40).

勁 : jin-4, jing-4 <0,1,0> Robuste. 孔子之勁能拓國門之關, de force à soulever la barre de la porte de la capitale, Confucius […] (252).

勉 : mian-3 <6,1,0> II.21322. Efforts, incitation, exhorter, encourager. Faire tous ses efforts ; faire de son mieux ; faire son possible. 132-0 自勉, voir cette entrée. 勉而一, je concentrerai mes efforts sur un point (4/15). 弟子勉之, appliquez-vous, mes disciples (5/28). […]此皆自勉以役其德者也, nos efforts pour être […] compromettent notre Efficace (14/12). 趎勉聞道<達>耳矣, n’atteint que mes [de Nanrong Chu] oreilles (23/21). 子皆勉居矣, restez ! (28/12). 子勉之, faites des efforts (31/42). 管仲勉齊桓公因遊遼口, Guanzi incita le duc Huan du Qi à profiter d’un voyage à l’embouchure du Liao (164).

勇 : yong-3 <16,11,4> III.10824; courageux, brave, audacieux. 勇敢, Intrépide (antonomase) [Littré « s. f. Sorte de synecdoque qui consiste à prendre un nom commun pour un nom propre, ou un nom propre pour un nom commun. Un Zoïle pour un critique ; l’Orateur romain pour Cicéron »] (VI.10, 210). 勇人, brave. 勇士, brave. 勇士一人雄入於九軍, un brave franchit tout seul les lignes des neuf armées (5/11). 入先勇也, entrer le premier, c’est être courageux (10/11). 獵夫之勇也, c’est le courage des chasseurs (17/63). 聖人之勇也, c’est le courage des personnes avisées (17/64). 勇動多怨, courage et activité attirent beaucoup d’inimitié (32/41). 勇有力也, la bravoure accompagnée de force (88). 三王善任智勇者, les Trois Rois excellaient à utiliser la sagesse et le courage (120). 子曰由之勇賢於{[于]}丘也, Confucius : Son courage est supérieur au mien (122). 勇於汭, nageur courageux (266). 慈故能勇, (lxvii et 32, xx). Voir 9-6 來, 18-6 刺, 37-13 奮,

*(1) Le Laozi a 5 408 caractères dans l’une des deux éditions sur soie découvertes à Mawangdui en 1973, et 5 443 dans l’autre. Les éditions connues avant avaient toutes plus de 5 000 caractères.

*(2) Le taoïsme est l’étude de la Voie, qui reste mystérieuse. C’est une philosophie anti-confucéenne.

*(3) Romanisation des noms chinois selon le système pinyin et entre parenthèses selon le système de l’École française d’Extrême-Orient utilisé par Albin Michel. Un grand sinologue suisse est opposé au pinyin, bien des Français aussi, sous prétexte que pour bien prononcer, il convient de lire comme si on était américain ou néozélandais.

*(4) Avant la seconde guerre mondiale, des sinologues de l’université Harvard, avec des confrères de l’université de Yenching ont publié une édition du Zhuangzi, avec un index : pour chaque caractère, on trouve à quelle ligne de quel chapitre il se trouve. On l’appelle édition de Harvard Yenching.

*(5) Page choisie presque au hasard : « J’ai choisi un nombre premier (je ne joue que des nombres premiers à l’Euro Millions). »

Jean-Jacques Lafitte

Jean-Jacques Lafitte s'est prostitué aux services de propagande du parti communiste chinois de mai 1980 à juillet 1989.

Il a alors passé une bonne partie de ses loisirs à traduire en français le Zhuangzi et le Liezi.

Les Éditions Albin Michel ont publié ces traductions sous les titres Le rêve du papillon et Traité du vide parfait.

Cet article est tiré du numéro 20 du webzine https://www.lesmotsdesanges.com/V2 imaginé par 4ine et ses invités

Envoyer par e-mail

Envoyer par e-mail Imprimer cet article

Imprimer cet article