Une personne, une voix sous le soleil de l’Estaque

Certains n’ont pas attendu que Marseille soit capitale de la culture (en 2013) pour agir.

Hôtel du Nord est une coopérative* d’habitants dans les quartiers nord de Marseille fondée en 2009 pour découvrir cette zone avec ceux qui y vivent, travaillent et habitent.

Son objet social est de valoriser économiquement le patrimoine présent dans ces quartiers pour le conserver « en vie » et améliorer le quotidien de ces personnes. C’est la mise en valeur de l’hospitalité et du patrimoine naturel et culturel.

Hôtel du Nord est même allé plus loin : c’est une application des principes de la Convention de Faro** signée symboliquement par 4 mairies du Nord de Marseille.

Hôtel du Nord, c’est un réseau de 50 chambres pour l’accueil, de 50 hôtes pour faire connaître l’environnement patrimonial de chaque chambre et de 50 itinéraires patrimoniaux créés par les hôtes et l’ensemble des partenaires.

Une façon originale de faire une halte dans ces lieux populaires, qui rappelle les films de Robert Guédiguian.

Difficile de choisir. Cet été, nous avons opté pour une bastide à Mourepiane, dotée d’une piscine et d’une vue à couper le souffle.

Sa propriétaire, Michèle Rauzier, « petite-fille du laitier de Saint-Henri, née derrière le comptoir du bar », vit là depuis toujours. En plus du gîte et d’un accueil*****, elle propose toujours à ses hôtes une promenade dans le quartier, à la découverte des « rocailles » : ces grottes, fontaines et autres chefs-d’œuvre de ciment, autrefois disséminés dans le paysage par des ouvriers italiens. Elle nous a passé tous nos caprices, voire au-delà. J’ai goûté les figues du jardin, gorgées de soleil et de lumière, et j’en garde un souvenir enchanté et précieux.

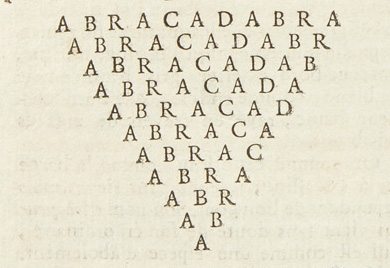

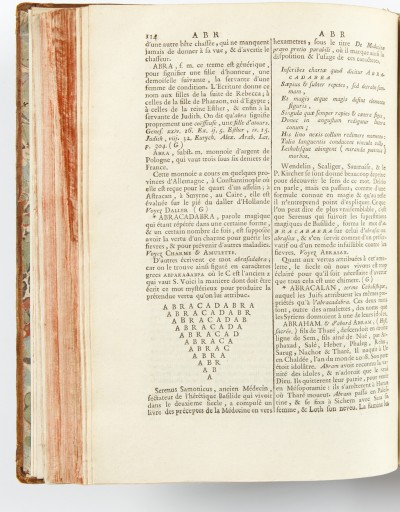

* La coopérative est un modèle d’entreprise démocratique. Société de personnes, elle se différencie des entreprises dites « classiques » par sa gouvernance fondée sur le principe « une personne, une voix » et la double qualité de ses membres qui sont à la fois associés et clients, producteurs ou salariés.

Déclaration sur l’identité coopérative, Coop FR, 2010 : « Les coopératives constituent un modèle d’entreprise démocratique fondé sur des valeurs de responsabilité, de solidarité et de transparence. Ce sont des sociétés de personnes ayant pour finalité première de rendre des services individuels et collectifs à leurs membres. Des engagements réciproques et durables se nouent entre la coopérative et ses membres qui sont à la fois associés et clients, producteurs ou salariés. »

Au quotidien, les coopératives font vivre leurs valeurs : démocratie, solidarité, responsabilité, pérennité, transparence, proximité et service.

** 2005, le Conseil de l’Europe adopte une convention cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, dite Convention de Faro. Elle synthétise trente années de travaux sur l’approche intégrée du patrimoine et énonce les grands principes de son application.

La Convention de Faro place la personne au centre d’un concept élargi et transversal du patrimoine culturel, elle met en exergue la valeur et le potentiel du patrimoine culturel comme ressource de développement durable et de qualité de la vie, et elle reconnaît que toute personne a le droit de s’impliquer dans le patrimoine culturel de son choix comme un aspect du droit de prendre librement part à la vie culturelle, droit consacré par la Déclaration universelle des Droits de l’homme des Nations unies (1948). Ces principes sont énoncés en préambule de la convention.

La coopérative Hôtel du Nord

11, bd Jean Labro, 13016 Marseille

Tél. 06 52 61 71 57

Envoyer par e-mail

Envoyer par e-mail Imprimer cet article

Imprimer cet article