Le sculpteur de temps

Depuis 20 ans, Jacques Servières donne vie et surtout donne corps au Jardin de sculpture. Dans le vallon de Chessy-en-Brie, son unique atelier est un pré qui devient un chemin qui longe les bords de Marne.

Pour aller à sa rencontre, on peut prendre l’autoroute, mais je vous conseille de prendre votre temps. Gare de l’Est, on monte dans un train pour Lagny-sur-Oise. Et, ensuite, on longe les bords de Marne en remontant le courant. 40 min, nous avait-on dit. En fait, il faut compter beaucoup plus (je n’y reprendrai pas mes filles à qui j’avais parlé de 30 min…). Mais la Marne nous permet de nous préparer à la découverte. On se sent très loin de la ville et du bruit.

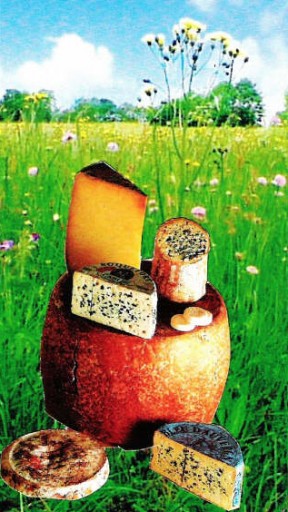

Et au détour d’une forêt, le Jardin jaillit. Tout tranquille. Des sculptures en calcaire d’assez grande taille. Faites avec des pierres de récupération. Au départ avec celles de l’ancien aqueduc de la Dhuys (bombardé en 1939) qui est juste à côté. Maintenant, avec celles du tablier du Pont Neuf qui vient d’être restauré. La pierre qui n’est pas de récupération est beaucoup trop chère (1 000 € le m3 sans compter le transport. Sachant qu’il faut 3 à 4 m3 pour une sculpture). Et elle n’a pas déjà une histoire.

Si on s’avance au bout du chemin, on aperçoit Jacques Servières dans son bleu de travail, assis dans son pliant, de dos et face à la sculpture qu’il a en chantier.

Aujourd’hui, il ne sculpte pas. Il peint. Des esquisses pour ses prochaines œuvres. En sirotant du thé de son thermos.

Nous allons dans la salle de réunion : deux troncs d’arbres creusés et couchés l’un en face de l’autre.

Jacques Servières nous raconte son Jardin. Sa sculpture.

Il dit que la sculpture, cela ne s’apprend pas, ce n’est pas un art savant. On devient sculpteur au fur et à mesure de ses rencontres et de son propre cheminement. C’est un médium si on a quelque chose à dire.

C’est un art difficile, très physique, qui demande de la force. C’est aussi difficile parce qu’on est toujours face à un dilemme : il faut faire des choix (on garde ou on enlève) et il ne faut pas hésiter à rentrer dans la matière. Comme la vie en fait. La sculpture est l’expression de l’être intérieur.

Il sculpte été comme hiver, les mercredis, samedis et dimanches. Deux sculptures par an. Il y en a une quarantaine maintenant, les dernières de plus en plus épurées et toutes en courbes. Immédiates.

Et chaque nouvelle sculpture est placée un peu plus en amont de la rivière. Comme s’il voulait inconsciemment remonter le courant pour aller à la source. Par contre, quand il regarde toutes ses sculptures, il peut remonter son propre temps et reconnaître dans chacune les événements qui ont jalonné sa construction. Ce sont des repères de sa propre vie, de sa propre histoire.

Jacques Servières travaille toujours sur trois pièces en même temps : celle qu’il est en train de faire, celle qu’il est en train de finir et celle qu’il va faire. Il aime aller de l’une à l’autre.

Une partie des photos a été prise par Aymée Nakasato (12 ans).

Envoyer par e-mail

Envoyer par e-mail Imprimer cet article

Imprimer cet article