Un toit pour le Sahel

Thomas Granier est un maçon aux semelles de vent. À toujours parcourir le monde. Jusqu’au jour où il s’est arrêté en Afrique, au Burkina Faso, pour peut-être donner un sens à sa vie. Avec Séri Youlou, un agriculteur local qui deviendra son beau-frère, il va adapter au Sahel une technique sumérienne vieille de 3 500 ans…

Séri Youlou et Thomas Granier.

Quand on écoute Thomas nous raconter son projet, on se dit que c’est tellement simple, tellement efficace et tellement génial qu’on ne comprend pas tout à fait pourquoi le système ne se propage pas à la vitesse du feu dans la brousse.

Le voici résumé en 5 idées.

1re idée : un système d’architecture adapté aux nouvelles conditions économiques et démographiques de l’Afrique sahélienne

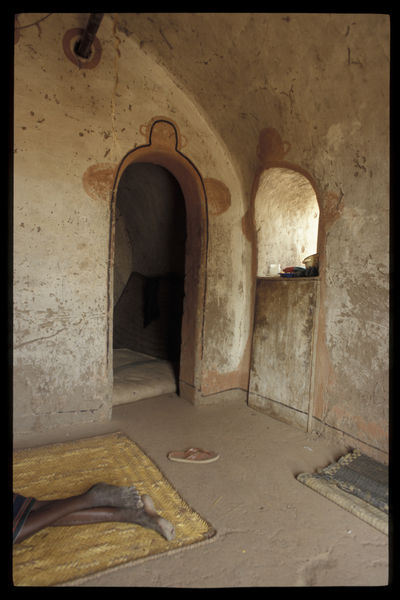

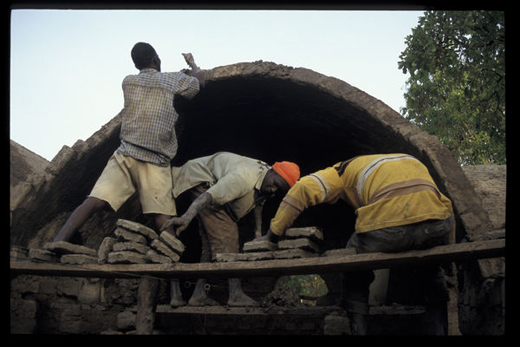

La voûte nubienne est une technique africaine de construction de toits en terre qui n’utilise ni bois, devenu rare, ni tôles (chères car importées et totalement inadaptées : brûlantes le jour, glaciales la nuit) qui obligent les populations à une architecture les enfermant dans un cercle vicieux de pauvreté. Utiliser un système simple et économe des ressources naturelles est d’autant plus nécessaire que la région est victime d’une démographie galopante (le Sahel devant doubler sa population d’ici à 2020, atteignant plus de 100 millions d’habitants).

Les voûtes nubiennes sont fraîches, bien isolées, faciles à construire, composées de matériaux disponibles à portée de main et bon marché. Elles sont aussi utilisées comme greniers pour les oignons, les mangues, le mil ou le coton, dont le Burkina est le premier producteur africain. Séché et stocké là, le coton y perd moins de poids.

Et pourtant ce système n’a pas séduit tout de suite la population, sceptique au départ. « Les gens ne nous croyaient pas. Ils pensaient que tout allait s’écrouler, ils se moquaient de nous », raconte Séri Youlou.

2e idée : simplifier le système de construction pour qu’il puisse être appris par tous

La voûte nubienne initiale en ogive, Thomas Granier l’a transformée en une forme plein cintre, beaucoup plus simple à réaliser pour des maçons formés sur le tas et censés transmettre aisément leurs acquis.

Pour en faciliter la construction, ce maçon de métier a inventé le principe d’un câble, qui remplace le cordeau, mais à trois dimensions. Ce câble sert de repère au maçon pour dessiner sa voûte. L’usage en est fort simple, et le coût très modeste (2 euros). Si la longueur est variable, la largeur ne peut excéder 3,25 m, mais le nombre de voûtes peut être multiplié à volonté. Un avantage important pour des populations pauvres qui peuvent ainsi agrandir leurs maisons dès que leur revenu le leur permet.

3e idée : concevoir un modèle de développement socioéconomique pérenne

Thomas et Séri Youlou créent en 2000 l’Association Voûte Nubienne (AVN). L’objectif de l’association est de former des maçons à la construction des voûtes nubiennes (il faut entre 2 mois et… jamais pour apprendre la technique). Et par cooptation, les maçons formés enseignent à leur tour cette technique aux travailleurs qu’ils embauchent. La formation se fait sur le chantier directement.

80 % d’entre eux sont des paysans, qui continuent de travailler leurs terres pendant la saison des pluies (saison où l’activité de construction s’arrête). Se former à la maçonnerie leur permet de diversifier leurs activités et d’accroître leurs revenus.

Le système est souple aussi pour les négociations. Les maçons fixent eux-mêmes leurs prix. Et le client décide de participer ou non à la construction pour limiter les frais (il pourra s’occuper de la fabrication des briques). Il y a parfois du troc dans la négociation.

La construction des voûtes crée un véritable marché local avec uniquement les ressources locales (main-d’œuvre et matières premières).

4e idée : rendre le système autonome

L’objectif de l’association est d’amorcer le marché de la voûte nubienne (générer et dynamiser l’offre et la demande) jusqu’à un seuil de 5 % de la population sahélienne. Une fois ce seuil atteint, la technique aura un ancrage populaire suffisant pour permettre l’autonomie totale de la vulgarisation : l’offre sera suffisamment organisée et la population suffisamment informée pour assurer en autonomie la diffusion pérenne du concept architectural VN.

Après le Burkina, c’est au Mali, au Sénégal, au Niger, au Togo, en Guinée et au Ghana que l’association a continué à étendre son action.

5e idée : changer d’échelle

L’objectif de 100 000 toits pour le Sahel est encore loin mais les 900 vont être atteints à la fin de la saison et le rythme de construction est plus qu’encourageant.

Autres chiffres très positifs : il y a 150 maçons formés et 200 en formation (le ratio est passé à 0,7 maçon formé par maçon).

Passée en quelques mois du monde des ONG à celui de l’entrepreneuriat social, l’association se professionnalise. Thomas et son équipe ont su séduire les grandes fondations (Hermès, Veolia).

Ils ont aussi commencé à vendre leur savoir-faire. Maintenant, ils aimeraient arriver à développer le nombre des investisseurs sociaux (investissement à partir de 5 euros par mois).

Le frein principal est peut-être que le marché est très pauvre. Parmi les plus pauvres du monde. Et que, dans ces régions, la notion du temps est différente. On peut mettre des années avant de se décider à construire une maison.

C’est aussi pour ces raisons que l’AVN a des projets publics (écoles, mosquées, etc.) et urbains (on peut construire en étage sans coffrage en béton).

Crédits photos (hors photos de Thomas Granier et sa famille) : Jack Souvant, Peeyush Sekhsaria, Rachel Ford, Seri Youlou, Antoine Horellou, Gaëlle Bois-Soulier et Laure Cornet.

Envoyer par e-mail

Envoyer par e-mail Imprimer cet article

Imprimer cet article