Un don Quichotte aux yeux bleus

C’est Stéphanie Max qui nous accueille à la Maison de la Photographie et commence à tout nous expliquer. Dans ce lieu, nous n’avons pas été accueillies comme des visiteurs mais comme des hôtes. Il y règne une telle qualité de respect et d’écoute que la découverte de ce patio plein de sérénité et de fraîcheur est une invitation à aller plus loin.

Nous commençons à déambuler à notre rythme dans les salles du rez-de-chaussée et là nous sommes accueillies cette fois-ci par Patrick Manac’h. Il se dégage de lui une vraie lumière, et un charme naturel mêlant écoute, douceur et érudition. Il commence à nous parler de certaines œuvres et nous entraîne dans leurs histoires fabuleuses.

En comprenant que Patrick est à l’initiative de ce lieu, tout fait sens : il a su insuffler de son idéal dans ce projet : on sent l’équipe unie, épanouie et joyeuse, le lieu magique. Qui est-il donc ?

Avant de vous reparler de ce don Quichotte aux yeux bleus, je vous laisse pénétrer dans la Maison de la Photographie et découvrir certaines œuvres.

C’est un ancien fondouk (lieu où se regroupent plusieurs ateliers d’artisans) de trois étages, entièrement rénové dans la pure tradition architecturale marocaine. Il a fallu de longs mois de travaux pour donner à la Maison l’aspect qu’elle a aujourd’hui.

Le patio central où sont exposés les grands tirages.

Aymée et les salles autour du patio.

La collection du musée est constituée de photographies allant des années 1870 à 1950.

Dans la première salle sont exposées les premières photographies de la collection, dont une de Tanger, photographiée en 1862. Elles s’inscrivent dans l’histoire des premiers outils photographiques.

Les premiers photographes, pour la plupart britanniques, s’installèrent au Nord, à Tanger, et à Tétouan.

Cette approche se poursuit dans la deuxième salle du rez-de-chaussée, où la couleur prend ses marques à travers quelques autochromes. Le photographe Adolf de Meyer est représenté ici à travers deux portraits au charbon, déposé sur le délicat papier japon.

Une troisième salle, consacrée aux plaques de verre, s’attache à expliquer ce médium.

L’accès au premier étage est, avant l’ascension des escaliers, l’opportunité de s’arrêter sur des documents cartographiques et photographiques renseignant sur la représentation de la ville de Marrakech, à différentes périodes, notamment à travers deux importantes gravures de Dapper.

Le « Désir du Maroc », titre choisi pour la salle cinq, se réfère à l’exposition de l’hôtel de Sully, à Paris, en 1999-2000. Les photographies présentes soulignent un Maroc photographié sous l’angle mythique et fantasmé.

Reflet d’une fenêtre en verre coloré sur une de mes photographies préférées.

À gauche : la salle de projection. À droite : vue de la terrasse où l’on peut boire un thé ou, si comme nous vous avez de la chance, dîner et être servis par Mahjoub, enjoué et volubile.

Une salle de projection diffuse les films de Daniel Chicault, réalisés en 16 mm couleur lors d’une expédition de trois mois dans le Haut-Atlas au printemps 1957. Témoignage ethnologique exceptionnel, une partie importante est consacrée à la tribu Seksaoua et aux danseurs Tiskiouines. Le cinéaste accompagne la caravane muletière du Caïd qui se rend pour la première fois dans sa tribu. Puis, une autre partie est consacrée à la tribu Mgouna, établie sur le versant sud du Haut-Atlas. Quelques photographies, tirées de ses films, sont présentées dans cette même salle. Tous les vendredis soir, un des films de Daniel Chicault est projeté dans le patio.

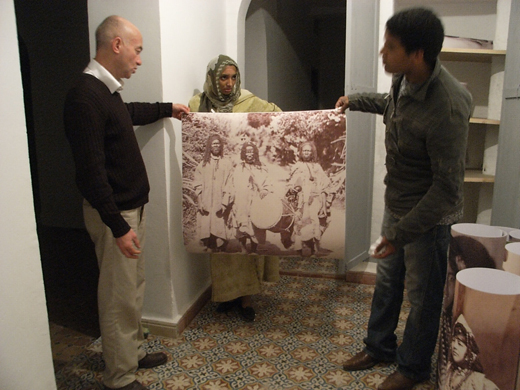

À l’origine de la Maison de la Photographie, il y a deux hommes, ou plutôt leur amitié. C’est en cherchant à donner du sens à long terme à l’affection qui a organisé sa relation avec Hamid Mergani que Patrick Manac’h a voulu l’incarner. « Réaliser une œuvre commune, comme tout couple tente de le faire, par un enfant, l’art… » Car, comme le souligne Patrick, des relations sans projet commun s’étiolent inexorablement.

Patrick Manac’h, Hamid Mergani et son épouse Sarah.

« Donc, la Maison de la photographie, tout comme l’Écomusée berbère de la vallée de l’Ourika, sont les jalons de la construction relationnelle : avec le savoir, avec l’esthétique, avec l’Autre. Les visiteurs ici viennent pour voir, regarder, garder, connaître. Or, connaître, c’est naître avec », m’explique Patrick.

« De plus, il y avait à l’origine de ce projet un défi qui a ses origines dans la culture classique : inviter une Muse, lui consacrer un lieu. En terre africaine, cela est assez gracieux ! »

La collection qui comprend un fonds de 3 500 photographies originales a été rassemblée pendant de nombreuses années, photographie par photographie, avec patience et beaucoup de sacrifices, sans aide ni reçue ni réclamée.

Avec générosité, Patrick m’a confié 4 tirages extraits de la collection pour illustrer cet article.

Je vous laisse les découvrir.

Macleod, musiciens du Sous, 1870.

Garaud, l’école de broderie indigène à Mazagan, vers 1920.

Anonyme, le photographe et sa compagne, vers 1930.

Daniel Chicault, versant sud, mai 1957.

Patrick dit lui-même qu’il y a du don Quichotte à faire vivre une telle structure par les seules entrées et les ventes de tirages photos.

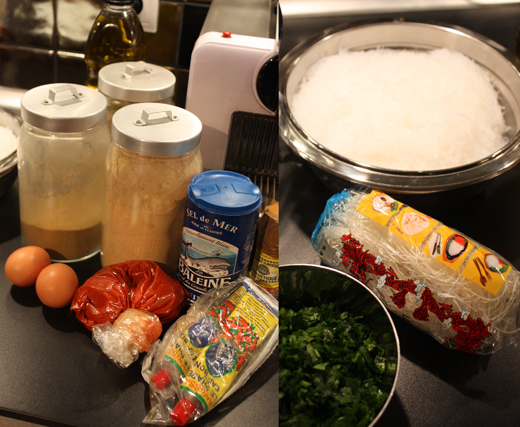

Les préparatifs de la boutique (novembre 2009).

La Maison de la Photographie réunit amour et amitié, amour de l’Autre et du partage, amour pour cette ambition de montrer ce patrimoine privé si riche, et qu’il devienne public.

Souhaitons-lui bon vent !

Envoyer par e-mail

Envoyer par e-mail Imprimer cet article

Imprimer cet article