Khouya*

Cette fois-ci, cela a été facile de trouver l’auteur du mot. Stéphanie Max, l’Incroyable stagiaire de la Maison de la Photographie, avec qui je suis restée en contact e-mail après notre retour en France, m’écrit : « Pour écrire un mot, je me propose. Un mot bien sûr en lien avec le Maroc, ou une expérience verbale qui s’y attache. Je n’ai pas encore formulé d’idées précises. »

Découvrez le résultat.

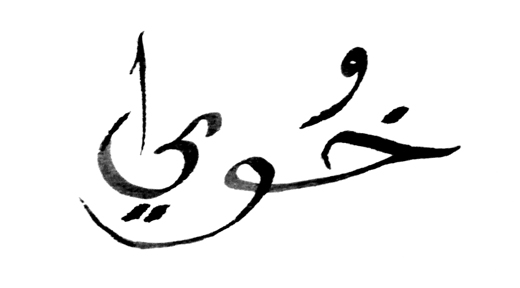

Khouya, calligraphie arabe de Thami Benkirane.

En fait, Thami n’est pas calligraphe mais photographe (voir la rubrique « Ma photo préférée »).

Je vais vous expliquer toute l’histoire de cette calligraphie.

Au départ, je pensais demander à un écrivain public de me réaliser cette calligraphie. Mais, maintenant, au Maroc, ils n’utilisent plus que de méchantes machines à écrire, ce qui ne faisait pas mon affaire. Toutes les autres pistes pour trouver un calligraphe / illustrateur marocain que nous avons tentées étant vaines, Thami a dû avoir pitié de moi. Et le jour de la réponse négative de notre dernière piste, il m’a envoyé cette calligraphie avec un mot :

« Pour remédier à cette situation et bien que je ne prétende pas au statut de calligraphe, j’ai pris un papier Canson, un stylo à encre et essayé tant bien que mal de calligraphier le mot en question. J’espère que cela va faire l’affaire. »

Je trouve cette calligraphie magnifique. D’autant plus qu’elle a été faite avec l’élan du cœur. Merci Thami !

Khouya*

Pas assez de temps pour apprendre l’arabe, plongée davantage dans l’idée que je devais améliorer mon anglais. Pas assez de temps, doux mensonge pour ne pas dire que je ne me suis pas donné le temps, ce qui est plus proche d’une certaine vérité ; encore faudrait-il qu’elle existe.

Pas d’apprentissage académique certes, mais les oreilles et l’esprit bien ouverts pour entendre, capter les paroles de l’autre, proche ou lointain, dans la rue, la maison, au musée. Les yeux également attentifs, car la langue s’accompagne d’un langage des mains, jambes et visage, c’est bien tout le corps qui suit les cordes vocales : le mouvement des lèvres, l’intonation et la conviction que l’on y met, Langage silencieux si cher à Edward T. Hall, que je ne cesse de relire.

Pour Mot et merveilles, je m’étais arrêtée sur deux mots, l’un plus gourmand, j’ai choisi l’autre, plus entier et pour moi plus représentatif de mon expérience marocaine. Une évidence, finalement.

Et ce mot merveilleux à mes yeux et mon cœur, je l’ai entendu des dizaines et des dizaines de fois par jour, je me le suis approprié et, à mon tour, l’ai rejeté dans le quotidien. Ici, là, parfois à quelques centimètres de mes tympans, ce qui ne manquait pas de me faire bondir, l’interjection sonne clair et sera répétée jusqu’à atteindre son but. Hommes et femmes l’emploient. Dans les gorges mâles, il racle leur palet et s’élance avec force et fracas, chez les femmes aussi, les r s’écorchent, peut-être avec moins de profondeur gutturale.

À mon échelle et selon ma subjectivité, ce mot est empli de complicité, de respect, de douceur, et de fraternité. Ce mot c’est « Khouya« , c’est le frère, mon frère, ton frère, et l’idée que nous sommes tous le frère ou la sœur de l’autre. Version trop candide, peut-être, je me suis plu à l’employer, parfois trop facilement au vu de mon interlocuteur. Et parfois avec quelques regrets, quand les sourires finissent par se ternir, sur le visage de l’autre et ou du mien.

Quel bonheur de pouvoir dire « Khouya » quand l’occasion se présente, au sein d’une amitié franche, rare, mais aussi à celui à qui j’achetais chaque matin mon petit sac plastique de lait pour le café d’avant ouverture. « Khouya » résonne en moi, et si au fil des années le peu de vocabulaire arabe marocain que j’ai retenu s’estompe, c’est bien ce mot merveilleux et généreux que je n’oublierai pas. Quelques autres aussi, mais ce sont là de nouvelles histoires…

Pour l'avenir, elle a des ailes qui vont la conduire encore plus loin et plein de projets…

* Je me suis étonnée auprès de Thami qui m’avait corrigé l’écriture de Rhouya en Khouya. Pourquoi un « K » alors que Stéphanie parle de r qui s’écorchent ?

Voici la réponse du spécialiste : « Pas du tout, il ne s’agit pas d’un [r] ni d’un [R]. Mais d’une consonne uvulaire (réalisée au niveau de la luette ou voile du palais) non voisée. C’est l’équivalent de la jota de l’espagnol et que, phonétiquement, nous notons par un [x]. Les mots espagnols suivants : jefe, juicio, gimenez comportent à leur initiale ce son. Tu peux entendre la prononciation du mot trabajar (= travailler) ici :

http://www.espagnol-online.de/grammaire/chapitre1/1_1_prononciation_c_ch.htm »

Envoyer par e-mail

Envoyer par e-mail Imprimer cet article

Imprimer cet article